Film ist eine Kunst der Oberfläche, hört man immer mal wieder. Man sieht Gesichter, deren Gedanken man nur erahnen kann, Häuser, die nur eine Vorderfront haben, und zweidimensionale Bildausschnitte, die ohne Tiefe auf eine Leinwand projiziert werden. All das, was man zu sehen bekommt, verbirgt etwas tiefer Greifendes. Die mal spannenden, mal lächerlichen Erzähler, die durch manche Filme geistern, machen es nur deutlicher. Wenn sie etwa erzählen, was eine Figur fühlt und denkt, geben sie nur Schlagworte wieder, welche die Unergründlichkeit hinter den Gesichtern zu eindimensionalen Sicherheiten zusammenfassen… Oberflächen.

Die Silhouetten der Häuser vor dem Sternenhimmel haben für mich immer etwas Ergreifendes… gleichzeitig hart und voller Geheimnisse sehen sie aus, so wie Menschen und das, was hinter ihnen steht.

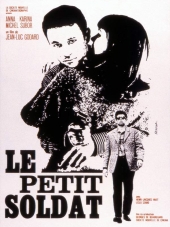

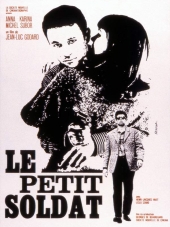

Godard hat sich sein Leben lang mit dieser Oberflächlichkeit beschäftigt. Mal explizit, mal ganz dezent. Der kleine Soldat stellt dabei keine Ausnahme dar. Es ist der Film über Bruno Forestier (Michel Subor), der vor seiner Wehrpflicht im Algerienkrieg in die Schweiz geflohen ist und dort für die rechte OAS als Gelegenheitsagent arbeitet. Er bekommt Zweifel, doch mit der drohenden Abschiebung wird er erpresst den linken Radiomoderator Palivoda zu ermorden. Gleichzeitig lernt er das dänische Fotomodell Veronika Dreyer (Anna Karina in ihrer ersten Rolle für Godard) kennen, welche dem FLN nahe steht. Er verliebt sich in sie und möchte mit ihr vor den beiden außer Kontrolle geratenen Seiten fliehen.

Aufgrund seiner politischen Brisanz wurde Der kleine Soldat drei Jahre lang in Frankreich nicht aufgeführt und konnte erst 1963 veröffentlicht werden, zu einer Zeit als Godard sich schon wieder deutlich weiterentwickelt hat. Es ist ein Frühwerk und man merkt es… besonders wenn man die Filmkritiken von Godard in den „Cahiers du Cinéma“ kennt. Bruno als Erzähler spricht jeder Zeit wie Godard in seinen Artikeln… man kann es geschwätzig nennen. Alles und jeden bringt er mit Literatur, Malerei oder Film in Verbindung. So sagt er Dinge wie: „Das Dunkelblau des Himmels hat mich an das Bild von Paul Klee erinnert“ oder „Wie hieß das in dem Gedicht von Aragon: ‘Mai ohne Schmerz und Juli erdolcht.’“… wie sein Regisseur, der selbst in schwarz-weißen Filmen das Licht Auguste Renoirs erkennen konnte.

Wenn man ein Gesicht fotografiert, dann fotografiert man die Seele dahinter.

Neben diesen Offensichtlichkeiten (Politik, Liebe, Kunst) hat der Film noch einen anderen Gegenstand: die Oberfläche. Den ganzen Film lang werden kurze Aphorismen eingebaut, die um dieses Thema kreisen. Bei Brunos finalen Monolog über Idealismus, Ethik und weiblichen Selbstmord erzählt er zum Beispiel mit stoischem Gesicht, das er an einen Wald in Deutschland denkt, einen Fahrradausflug oder Barcelona. Und er erzählt, dass es anhand seines Gesichtes unmöglich ist, diese Gedanken auch nur zu erahnen. Man kann nicht einmal mit Sicherheit wissen, ob er wirklich an einen Wald in Deutschland dachte.

Woran denken sie jetzt? In diesem Augenblick?

Der Film ist fahrig und Godard sucht noch sichtlich nach seinem Stil (im Vergleich zu „Außer Atem“ ist es sogar ein Rückschritt), doch es gibt Szenen mit denen er sein Können mehr als nur andeutet und den Film vor der drohenden Belanglosigkeit bewahrt. Vor allem diejenige, in der Bruno vom FLN gefoltert wird, stellt Godards überbordenden Wahnwitz zur Schau, wenn er weniger den Erzähler als seinen Kameramann Raoul Coutard für sich reden lässt.

Die Sequenz beginnt damit, dass Bruno orientierungslos in eine Wohnung geschleppt und ausgefragt wird. Da er nichts sagt, wird er gefoltert. Zu Beginn seines Aufenthalts in der Wohnung und gegen Ende wird immer wieder zu einer Häuserfront geschnitten, die von der Kamera abgefahren wird. Zuerst scheint es wie ein verspäteter Establishing Shot, der vergehende Zeit anzeigen soll, oder einen Wegschauen vor der Gewalt. Doch die stetige Wiederkehr dieser Einstellungen und ständige Bewegung der Kamera über immer andere Teile des Gebäudes deuten eine andere Möglichkeit an. Die Fahrten sind suchende Blicke, die die kalten, nichtssagenden Fassaden nach einem Hinweis absuchen, an welchem Ort die Folter stattfindet. Hinter welcher dieser unbeteiligt, gleich aussehenden Fenstern Bruno sich aufhält, hinter welchen Mauern sich all diese unsagbaren Gräueltaten zutragen. Es ist wie die Fahrt über das Gesicht von John Wayne Gacy, um irgendwo einen Anhaltspunkt über den Wahnsinn zu finden, der sich hinter dem völlig normal aussehenden Äußeren verbirgt. Die Fahrt der Kamera findet aber nur Verzweiflung anhand der Unmöglichkeit, einen Unterschied machen zu können. Diese Sequenz wird dann mit einem der witzigsten und verwirrendsten optischen Witze der Filmgeschichte aufgelöst, die den Zusammenhang zwischen Gezeigtem, Gesagten und Geschehenden total dekonstruiert… doch schauet selbst. Fest steht jedenfalls, das Coutard die Seele hinter der Oberfläche nicht fotografieren konnte. Doch das Problem hat auch eine andere Seite.

Es ist komisch, wenn ich mein Gesicht so betrachte… habe ich den Eindruck, dass es nicht der Vorstellung entspricht, die ich mir davon im Inneren gemacht habe. Wie ist ihre Meinung… ist das Äußere wichtiger oder das Innere?

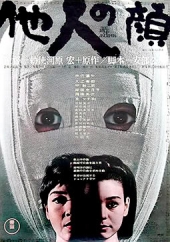

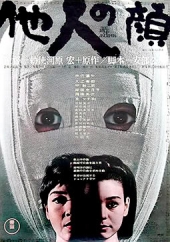

The Face of Another (Tanin no kao) von Teshigahara Hiroshi meditiert im Gegensatz zum kleinen Soldaten fast ausschließlich über das Thema der Oberfläche. Das Gesicht eines Mannes ist bei einem Unfall im Chemielabor weggebrannt worden. Den Wundverband legt er weiterhin an, obwohl es nicht mehr nötig wäre. Er möchte sich vor den Blicken seines Umfeldes schützen. Das vernarbte Gewebe, das mal sein Gesicht war, versteckt er lieber… mit der Folge, dass ihm ein Gesicht fehlt. Er bietet anderen Menschen keine festen Konturen und fühlt sich monströs und aussätzig, weil er das Fenster zu seiner Seele verloren hat. Für ihn steht fest, dass andere Menschen von ihm bestenfalls irritiert sind. Schlussendlich erträgt er sich nur noch im Dunkeln und behandelt jeden in seinem Umfeld mit Hass und Herablassung… bis eines Tages ein Arzt ihm anbietet eine Maske zu erschaffen, welche von einem menschlichen Gesicht nicht zu unterscheiden wäre. Die Möglichkeiten scheinen ihm nun unendlich. Mit dem neuen Aussehen kann er werden, wer er will, machen, was er will… niemand wird etwas auf ihn zurück führen können. Doch zuerst versucht er seine Frau zu verführen, um ihr ihre Untreue gegenüber dem gesichtslosen Ungeheuer, als welches er sich sieht, zu beweisen.

The Face of Another (Tanin no kao) von Teshigahara Hiroshi meditiert im Gegensatz zum kleinen Soldaten fast ausschließlich über das Thema der Oberfläche. Das Gesicht eines Mannes ist bei einem Unfall im Chemielabor weggebrannt worden. Den Wundverband legt er weiterhin an, obwohl es nicht mehr nötig wäre. Er möchte sich vor den Blicken seines Umfeldes schützen. Das vernarbte Gewebe, das mal sein Gesicht war, versteckt er lieber… mit der Folge, dass ihm ein Gesicht fehlt. Er bietet anderen Menschen keine festen Konturen und fühlt sich monströs und aussätzig, weil er das Fenster zu seiner Seele verloren hat. Für ihn steht fest, dass andere Menschen von ihm bestenfalls irritiert sind. Schlussendlich erträgt er sich nur noch im Dunkeln und behandelt jeden in seinem Umfeld mit Hass und Herablassung… bis eines Tages ein Arzt ihm anbietet eine Maske zu erschaffen, welche von einem menschlichen Gesicht nicht zu unterscheiden wäre. Die Möglichkeiten scheinen ihm nun unendlich. Mit dem neuen Aussehen kann er werden, wer er will, machen, was er will… niemand wird etwas auf ihn zurück führen können. Doch zuerst versucht er seine Frau zu verführen, um ihr ihre Untreue gegenüber dem gesichtslosen Ungeheuer, als welches er sich sieht, zu beweisen.

Was sich entspinnt, ist eine eklektische, mitunter wirre Meditation über die Oberflächlichkeit des Menschen und über menschliche Identität… kurz über den Zusammenhang zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Im Vergleich zu „Die Frau in den Dünen“ ist dieser aber die Leichtigkeit abhanden gekommen, die Teshigahara bis dahin auszeichnete. Die schrägen Ideen wirken teilweise mehr gewollt als notwendig. So will er zu viel auf einmal und vertraut nicht wie bei seinen Vorgängern auf vage Andeutungen und absurde Kompositionen, sondern formuliert zu sehr die Gedanken seiner Personen in Phrasen aus. Trotzdem schafft es The Face of Another, eine beklemmende, surreale Atmosphäre zu erzeugen, die für die mitunter beliebigen Szenen entschuldigt. Vor allem weil Teshigahara mit zunehmender Laufzeit des Films alle seine Stärken wiederfindet und ein abstruses Universum entwirft, wie es nur ein Japaner erdenken kann. Alleine die Innenausstattung des Labors mit seiner aus Körperteilen bestehenden modernen Kunst und den durchsichtigen Wänden, welche Bilder wie “Der vitruvianische Mensch” von Leonardo da Vinci über die Darsteller legen, sind Highlights, für die mancher Regisseur sein linkes Auge geben würde. Zudem bricht die Handlung mitunter ab und verfolgt, ohne zu erklären wieso, ein Mädchen mit verbrannter rechter Gesichtshälfte, die zum Beispiel durch eine Irrenanstalt stolpert, während das Ganze mit Reden Hitlers unterlegt ist. Wem das zu wirr klingt, der sollte sowieso nicht unbedingt Filme aus den japanischen Sechziger Jahren schauen

Im Zentrum des Films steht aber die Maske und die Möglichkeit, durch sie Anonymität, Freiheit und Willkür zu erlangen, da sie die letzten Stränge der Oberfläche zum Inneren kappen soll. Doch schon das Labor des Arztes spricht Bände über diese. Mal ist es hell erleuchtet und die weißen Wände deuten die Unendlichkeit des Raumes an. Die erwähnten Glaswände im Raum mit ihren wissenschaftlichen Ausmessungen des Menschen scheinen den Menschen absolut berechenbar zu machen. Alles deutet darauf, dass den Möglichkeiten der Maske keine Grenzen gesetzt sind. Doch wenn der Hauptdarsteller zweifelt, ist das Labor plötzlich dunkel, erdrückend und die Wände verwandeln sich in ein undurchdringliches Labyrinth, das den Raum durch schneidet. So endet ein Strang der Handlung damit, dass die Frau ihren Mann erkennt. Natürlich hat sie gewusst, mit wem sie die Nacht verbrachte. Denn anders als die Kamera Coutards findet sie Anhaltpunkte, welche vom Äußeren ins Innere führen, da die Oberfläche sich nicht auf das Gesicht beschränkt, sondern auch den Körper, das Handeln, den Charakter, die Art zu Reden usf. einschließt. Doch wie beim “Der kleine Soldat” steht am Ende die Verzweiflung. Die Verzweiflung, weil, aus dem Inneren betrachtet, keine Sicherheit über die Wirkung der Fassade besteht.

Was diese Filme also grob verbindet, ist ihre Untersuchung des Individuums, welches die Außenwelt betrachtet und von dieser betrachtet wird. Beide finden dabei eine Lücke, welche das Innen vom Außen trennt. Eine unüberbrückbare Lücke, die dem Blick nach außen nur Oberflächen bietet, die ihn von den dahinterstehenden Dingen trennt, sowie eine Oberfläche vor dem eigenen Sein entstehen lässt, welche man nur von innen betrachten kann… wie das Innere einer Maske. Die Äußerlichkeit ist somit der Trennfaden, welcher den Menschen von seiner Außenwelt abschneidet. Sie deutet etwas an, gibt aber nichts mit Sicherheit wieder… und Film ist schlussendlich deshalb eine Kunst der Oberfläche, nicht weil er mehr von Oberflächen gekennzeichnet ist als andere Künste, sondern weil er diese viel natürlicher zur Schau stellen und durchleuchten kann.

Doch eigentlich fasst diese Szene alles zusammen:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DcPbcuE7n6s[/youtube]

Mehrere Kamerateams verfolgen die Menschen an beiden Enden der Hetzjagd. Sie filmen Polizisten, die sich im Umgang mit ihren Feuerwaffen üben. Stolz erklären diese, dass selbst Rhinozerosse mit einem Schuss aufgehalten, wenn nicht sogar getötet werden könnten. Die eingefangene Stimmung auf dieser Seite ist vor allem durch Frust bestimmt, wegen ein paar in ihren Augen unbelehrbarer Idioten in der Wüste sein zu müssen. Die Gefangenen sind zwar auch frustriert, aber eher, weil sie sich zumindest darin einig sind, dass die Situation, in der sie sich befinden, nicht akzeptabel ist. So werden sie durch überbelichtete Bilder voller Luftspiegelungen gejagt und stellen sich ständig die Frage, wie sie damit umgehen sollen: gewaltsame Gegenwehr oder friedliches Akzeptieren der Regeln, um den Kreislauf der Gewalt zu entkommen. Dieser Park in der Wüste ist damit nichts weniger als die USA und wie er von den Dissidenten wahrgenommen wird… als Polizeistaat.

Mehrere Kamerateams verfolgen die Menschen an beiden Enden der Hetzjagd. Sie filmen Polizisten, die sich im Umgang mit ihren Feuerwaffen üben. Stolz erklären diese, dass selbst Rhinozerosse mit einem Schuss aufgehalten, wenn nicht sogar getötet werden könnten. Die eingefangene Stimmung auf dieser Seite ist vor allem durch Frust bestimmt, wegen ein paar in ihren Augen unbelehrbarer Idioten in der Wüste sein zu müssen. Die Gefangenen sind zwar auch frustriert, aber eher, weil sie sich zumindest darin einig sind, dass die Situation, in der sie sich befinden, nicht akzeptabel ist. So werden sie durch überbelichtete Bilder voller Luftspiegelungen gejagt und stellen sich ständig die Frage, wie sie damit umgehen sollen: gewaltsame Gegenwehr oder friedliches Akzeptieren der Regeln, um den Kreislauf der Gewalt zu entkommen. Dieser Park in der Wüste ist damit nichts weniger als die USA und wie er von den Dissidenten wahrgenommen wird… als Polizeistaat.