Kai ist schon ein widerlicher Typ. Seinem abstoßenden Verhalten mangelt es an Umgangsformen, er betrügt seinen Boss mit dessen Frau und zur Vergewaltigung sterbender Afrikanerinnen neigt er auch noch. Das Potenzial zum Heldentum besitzt dieser Loser nicht gerade. Im Gegenteil: Er ist ein Antiheld par excellence, ein unsympathischer Protagonist, dessen Anblick allen Sittenwächtern dieser Welt nicht nur die Schuhe ausziehen würde.

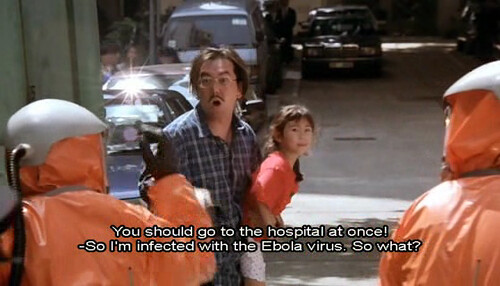

Denn als Kai (Anthony Wong), der sich naturgemäß nicht weiter darüber wundert, dass besagte Afrikanerin spuckend unter ihm dahin stirbt – als also unser “Held” unwissentlich zum Träger des Ebolavirus wird, dürfen wir mit ansehen, wie er munter das Virus in Südafrika und später in seiner Heimat verbreitet. Selbst als er, um seine Wirtseigenschaften wissend, von der Polizei verfolgt durch die Häuserschluchten Hongkongs hetzt, spukt er noch wild um sich, um einen möglichst großen Teil seiner tödlichen Fracht unters Volk zu bringen.

Die Ausgangslage des Films mag den ein oder anderen Leser bereits davon überzeugt haben, dass Ebola Syndrome kein Stoff für die Oscars oder irgend einen anderen geschmackvollen Preis auf dieser Erdkugel ist.

Herman Yaus Film ist stattdessen das so ziemlich ekelhafteste, abscheulichste und politisch unkorrekteste Filmwerk, dass einem jenseits enthusiastischer Amateurfilmerei begegnen kann. Dieses Cat III-Schmankerl, das hierzulande niemals auf DVD, geschweige denn ins Kino kommen könnte, ist aber auf eine recht kranke Art ziemlich lustig. Lustig im Sinne von Braindead, nicht Monster AG.

Während andere Filme dieses Genres, etwa Red to Kill, Dr. Lamb oder The Untold Story, die gezeigten Verbrechen mit einer ebenso mörderischen wie intensiven Schaulust beobachten, so dass jede komische Einlage unpassend wirken muss, ist Ebola Syndrome von vorherein die pure Anarchie.

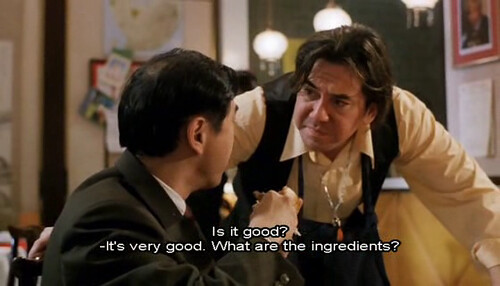

Die alles durchdringende Auskostung der Beleidigung jedweder Moralvorstellungen erhebt Ebola Syndrome geradezu in den Status einer krönenden Parodie des Genres. Nicht zufällig werden hier ganz im Sinne der Wong-Yau Kollaboration The Untold Story infizierte Tote als Burger an hungrige Restaurantgäste verkauft.

Den Widerling Kai, dessen geringstes Vergehen das Spucken ins Essen seiner Gäste ist, spielt Genreveteran Wong mit derselben Hingabe und Intensität, die er auch seinen anspruchsvollen Rollen zuteil werden lässt. Die Tatsache, dass die einzige Hauptfigur des Films keine noch so winzige positive Charaktereigenschaft für sich verbuchen kann, wird hier nicht zum Stolperstein, vielmehr zum Ansporn, ein kultverdächtiges Schwein von einem Mann auf die Leinwand zu bannen.

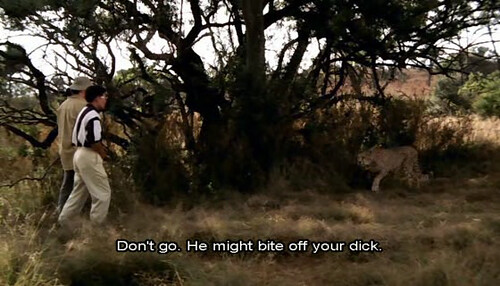

Unser bescheuerter Held ist allerdings nur der Anlass der Macher, ihrem Film jeglichen Ernst zu entziehen, denn hier kriegt jede Partei ihr Fett weg. Ob nun Kai bei einer Pinkelpause von einem Leoparden gestört wird oder sich eines seiner früheren Opfer jedesmal übergeben muss, wenn er in der Nähe ist, sozusagen ein Äquivalent zum Spinnensinn Peter Parkers. Da ist es nur treffend, dass das zuckende Sterben der Ebolakranken zuallererst den Charme stümperhafter Todesszenen versprüht, nicht das schleichende Grauen von Wolfgang Petersens Outbreak.

Auf Grund dessen erreicht das Gezeigte zwar nur selten den Grad der Brutalität anderer Cat III-Filme – vor einer expliziten Obduktionsszene wird an dieser Stelle gewarnt – für den noch nicht zum gore hound mutierten, normalen Kinogänger ist ein solcher Film hingegen kaum zu empfehlen.

Die vielfältige Tötung unschuldiger Tiere (vom Hahn bis zur Maus) macht aus Ebola Syndrome auch nicht gerade einen Werbefilm für Vegetarismus. Ausgesprochen tolerante Cineasten, die das extreme Kino aus Fernost nicht scheuen, können die Anthologie der Eskapaden Kais als eines der erträglicheren Cat III-Exponate ansehen.

Den Unterhaltungswert der Frühwerke eines Peter Jackson erreicht Ebola Syndrome eher selten, denn ein paar Längen gegen Ende und die sich in unzähligen Hongkonger Filmen findende Vorstellung, gute Comedy gehe einher mit unkontrolliertem Over-Acting, behindern die komischen Aspekte des Films bei ihrer vollen Entfaltung. Zumeist schüttelt man einfach nur den Kopf über den derangierten Geist, der das absurde Drehbuch zusammengezimmert hat. Freunden trashigen Extremkinos kann man daher begeistert zurufen: “Let’s spread Ebola together!”

Zum Weiterlesen:

Herman Yaus anderer Cat III-Klassiker The Untold Story.

Weiteres zum Kino aus Fernost in diesem Blog.

Eine Review zu Ebola Syndrome samt der Beschreibung der hervorragenden DVD-Veröffentlichung von Discotek Media, die auch auf RC 2 Playern läuft.

Wissenschaftler erklären uns die Welt mit einer rationalen Beweisführung, die jeglichen Rückgriff auf mythische Kräfte jenseits unseres Erkenntnishorizontes entbehrt. Henry Jones Jr. ist so ein Wissenschaftler, ein Archäologe, ein Professor, der verstaubte Bücher wälzt, in den Ruinen untergegangener Kulturen nach Tonscherben gräbt. Indiana Jones ist seine Superheldenidentität, sein Kostüm ist der Fedora, die Peitsche, die Lederjacke. Ein Abenteurer mit der Persona eines Wissenschaftlers, der am Ende der Suche, ob nach dem heiligen Gral oder der Bundeslade, stets zur Erkenntnis gezwungen wird, dass Dinge existieren, die sich rationalen Erklärungsmustern entziehen. Indiana Jones sucht nach Artefakten, doch sein Weg verläuft nicht selten am Rande einer Epiphanie.

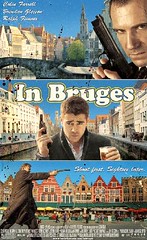

Wissenschaftler erklären uns die Welt mit einer rationalen Beweisführung, die jeglichen Rückgriff auf mythische Kräfte jenseits unseres Erkenntnishorizontes entbehrt. Henry Jones Jr. ist so ein Wissenschaftler, ein Archäologe, ein Professor, der verstaubte Bücher wälzt, in den Ruinen untergegangener Kulturen nach Tonscherben gräbt. Indiana Jones ist seine Superheldenidentität, sein Kostüm ist der Fedora, die Peitsche, die Lederjacke. Ein Abenteurer mit der Persona eines Wissenschaftlers, der am Ende der Suche, ob nach dem heiligen Gral oder der Bundeslade, stets zur Erkenntnis gezwungen wird, dass Dinge existieren, die sich rationalen Erklärungsmustern entziehen. Indiana Jones sucht nach Artefakten, doch sein Weg verläuft nicht selten am Rande einer Epiphanie. “In Bruges” lautet der Originaltitel von Martin McDonaghs Spielfilmdebüt

“In Bruges” lautet der Originaltitel von Martin McDonaghs Spielfilmdebüt  Wer meint, E-Gitarren seien in den spießigen Comicverfilmungen unserer Zeit sträflich unterrepräsentiert, sollte sich Jon Favreaus

Wer meint, E-Gitarren seien in den spießigen Comicverfilmungen unserer Zeit sträflich unterrepräsentiert, sollte sich Jon Favreaus