Das allwissende Sachlexikon des Films aus dem Hause Reclam hat folgendes zum Dokumentarfilm zu sagen:

“Dokumentarfilmische Authentizität ist vor allem als ein Rezeptionseffekt, als ein spezifischer Wirklichkeitseindruck zu begreifen, der sich weniger der fotografischen Qualität des Filmbildes an sich als vielmehr konventionalisierten Präsentations- und Diskursstrukturen verdankt.” [2002, S.124]

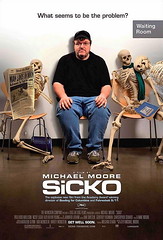

Michael Moore ist einer der erfolgreichsten Doku-Filmer der letzten Jahre. Er hat einen Oscar gewonnen und auf seinem Kamin steht sogar eine Goldene Palme.

Schaut man sich sein neuestes Werk Sicko an, dann wundert man sich, ob Herr Moore eigentlich eine Doku drehen wollte. Oder eine makabre Komödie. Oder ein menschelndes Drama. Oder einen Propagandafilm für Kuba.

Beginnend mit Bildern des allseits gehassten Präsidenten Bush bewegt sich Moore auf dem bekannten Terrain, dass er mit seinen vorherigen Filmen ähnlich schon beschritten hat.

Nach der rücksichtslosen Wirtschaft (Roger & Me), der rücksichtslosen Waffenindustrie (Bowling for Columbine) und der rücksichtslosen Bush-Administration (Fahrenheit 9/11) stürzt Moore sich nun auf die besonders rücksichtslosen privaten Krankenversicherungen.

Anhand von schockierenden Einzelfällen offenbart Moore die gewissenlose Gewinnmaximierung auf Kosten der Gesundheit der Patienten. So weit so gut (und unterhaltsam). Dass Moores Filme ihre Dramatik durch die Ansammlung makabrer Schocks gewinnen, ist nichts neues. Diese Methode wird er wohl nie ändern.

Dann überquert er die Grenze nach Kanada. Nichts neues? Stimmt, das hat er in Bowling for Columbine auch gemacht (offene Türen überall!). Dann geht er nach Großbritannien. Nach Frankreich. Überall glückliche Menschen mit perfekten Gesundheitssystemen.

Anstatt zu zeigen, WIE die Systeme funktionieren (und ich erwarte hier keine ppt-Präsi, er ist ja nicht Al Gore!), beschränkt er sich auf ein paar Interviews. Hier ein Arzt, dort ein Arzt, da ein Patient… Und so weiter.

Dann schippert er mit ein paar kranken 9/11 -Helfern, die vom Staat betrogen wurden, nach Kuba. Bis dahin ist der Film typisch Moore, vielleicht mit mehr Reisen, als in den Filmen zuvor. Wie immer weiß man nicht recht, ob die Fakten und Schicksale so alle stimmen. Nicht selten fehlt jeder Kontext zu den Bildern, die er zusammenschneidet. Es sollen ja die Affekte des Zuschauers gereizt werden. Das erinnert manchmal sogar an Eisensteins Montage der Attraktionen. Der “Authentizität” ist das leider abträglich.

In Kuba geht Moore einen Schritt zu weit. Die Art und Weise, wie er Bilder von beständig lächelnden kubanischen Ärzten und vor Freude weinenden 9/11-Helfern kombiniert erinnert in seiner Machweise an billiges Werbematerial ominöser Privatkliniken. Was das Ganze so unerträglich macht ist nicht zuletzt, dass Moore unerwähnt lässt, wie er es geschafft hat, in diesem Krankenhaus zu filmen. Ein Behördengang, ein Gespräch mit dem Leiter war dazu garantiert nötig.

Doch nein, uns werden nur die Ergebnisse präsentiert, die wir automatisch in Frage stellen (naja, zumindest mir geht’s so). So bleibt der Film in der Erinnerung v.a. lustig (warum dreht Moore nicht mal eine knallharte Satire? Dann hätte er kein Problem mit der sogenannten Authentizität).

Als Doku scheitert Sicko aber, da seine “Präsentations- und Diskursstrukturen” am Ende keinen zweifelsfreien “Wirklichkeitseindruck” vermitteln.

Das folgende hat das Sachlexikon zum Propagandafilm zu sagen:

“Propaganda hat das Ziel, Einstellungen, Verhaltens- und Handlungsweisen zu verändern. Im Gegensatz zur wertneutralen Information oder Werbung, die eine Produktüberprüfung erlaubt, bedient sich die Propaganda irrationaler Gefühlsargumente.” [S. 478]

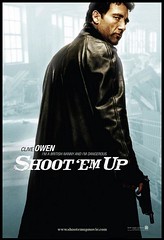

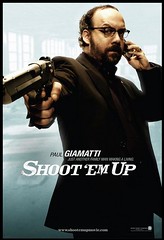

Jaja, das Kino frönt der Gewaltverherrlichung und ist daran Schuld, dass sich nette, intelligente, großäugige Teenies plötzlich ganz in schwarz kleiden und die Pumpgun schwingen. Vielleicht wurde auch Michael Davis von einem schlechten Gewissen geplagt, als er das Drehbuch zu

Jaja, das Kino frönt der Gewaltverherrlichung und ist daran Schuld, dass sich nette, intelligente, großäugige Teenies plötzlich ganz in schwarz kleiden und die Pumpgun schwingen. Vielleicht wurde auch Michael Davis von einem schlechten Gewissen geplagt, als er das Drehbuch zu  Es gibt da diese vielkritisierte Szene in Live Free or Die Hard, in der John McClane einen Düsenjet zur Strecke bringt. Im Vergleich zu Mr. Smiths Exzessen wirkt sie geradezu naturalistisch.

Es gibt da diese vielkritisierte Szene in Live Free or Die Hard, in der John McClane einen Düsenjet zur Strecke bringt. Im Vergleich zu Mr. Smiths Exzessen wirkt sie geradezu naturalistisch. Wenn die Filmografie eines Regisseurs einen Film wie A Nightmare on Elm Street 5

Wenn die Filmografie eines Regisseurs einen Film wie A Nightmare on Elm Street 5