Schlank. Schön. Aufs Wesentliche reduziert. Es ist immer wieder erstaunlich, welche Entwicklung Soi Cheang bzw. Cheang Pou-Soi bzw. Whatever allein seit Dog Bite Dog durchgemacht hat, ganz zu schweigen von seinen Anfängen. Erst die hypersensitive Selbstzerfleischung, dann die an Expressivität sich selbst überstürzende unglaublich abgefahrene Manga-Verfilmung Shamo, schließlich die Coppola-Hommage meets Milkyway-Housestyle im Setzkastenformat namens Accident und nun Motorway, der in China mit Ausschnitten aus Andrew Laus Initial D beworben wird (of all things!). Im Sommer startet das Autorennen in Hongkong.

Mit dem Schangel-Shuttle ins Land des Schlock*

Vom 9. bis zum 19. Februar fand einmal mehr die Berlinale statt. Manch einer mag sich noch daran erinnern. Manch einer war sogar da. Diese Berlinale war, zumindest aus meiner Sicht, äußerst erinnerungswert. Deshalb hier ein kleiner Rückblick auf länger Vergangenes. Ist ja schließlich auch ein recall.

Schon alleine die großartigen Menschen, denen ich begegnete, waren ein Erlebnis. Wie der Mann, auf den ich im Friedrichstadtpalast traf, als er in meinem Stuhl saß, nachdem ich vom Überreichen der Eintrittskarte an den Luzifus wiederkam und mich darauf hinwies, dass hier nicht Mallorca ist (Handtücher, Liegestühle und so fort). Oder der kleine Asiat, der sich im Cinemaxx an die Pinkelbecken stellte und sich ruhig und gelassen links und rechts umsah (vielleicht wollte er diesem einen Klischee auf den Grund gehen). Noch viele mehr wären erwähnenswert, da sie es sind, die dem ganzen ein Gesicht geben und ein Gefühl von Geborgenheit ausstrahlen. Aber diese beiden sollen für sie alle stehen. Vor allem waren es aber die Filme, die dieses Jahr so unberlinalerisch waren (vielleicht habe ich einfach nur gelernt, nicht mehr in die typischen Berlinale-Langweiler zu laufen) und damit jede Menge Highlights boten. So wurden alle Erwartungen unterlaufen und die 8 Tage meines Aufenthalts hielten größtenteils wunderbare Kinoerlebnisse bereit. 36 Filme und die Perlen überwiegen. Wer hätte es gedacht?

Die Köpfe des Janus

Kebun binatang (Postcards from the Zoo) von Edwin und Koi ni itaru yamai (The End of Puberty) von Kimura Shoko waren vielleicht die größten Ereignisse der Woche. Der eine war eine wunderschöne Perle, eine verhaltene Feier der Bilder und des Lebens, der andere eine physische und psychische Grenzerfahrung, die kaum auszuhalten war. Beide hatten aber eins gemeinsam, dass sie nämlich von ihren Widersprüchen lebten und gerade darin ihre Kraft entwickelten.

Postcards from the Zoo (RI/D/HK 2012)

Postcards from the Zoo (RI/D/HK 2012)

Ein Film mit einer makellosen Oberfläche, auf der ein Mädchen immer glücklich durch ihr Leben stapft. Durch ihr freudestrahlendes Leben im Zoo, in dem sie elternlos aufwächst. Die Bilder dazu sind schön, keimfrei, immer etwas Positives ausstrahlend, wie eben die Hauptdarstellerin. Und wer es durch diese Pastelle noch nicht mitbekommt, dass hier eine naiv-fröhliche Welt gezeigt wird, der erhält die passende naiv-fröhliche Musik dazu, die ruhig den passenden Zauber verbreitet. Doch unter dieser Oberfläche, kaum merkbar, lauern Abgründe, Einsamkeit, Trauer, Ausgrenzung, Verlorenheit. Und die größte Stärke von Edwin ist, dass er gerade in dem Moment, wenn die rosawolkige Glücksbärchiwelt der Oberfläche fast alles andere erstickt, einen Schnitt einbaut, der das Verborgene plötzlich offenbart, der so unfassbar ist, dass er fast schon unauffällig ist, der den Zuhälter mit misshandelter Prostituierten präsentiert, als ob wir immer noch in dieser Traumwelt sind. Hell erleuchtete Naivität und Düsternis in einem und nebeneinander, wie zwei verwachsene Köpfe. (Und am Ende gibt es noch den Beweis, dass Where is Waldo? große Kunst war, ist und bleibt.)

The End of Puberty (J 2012)

The End of Puberty (J 2012)

Hier ist alles ganz anders. Nichts mit Unaufdringlichkeit und Zauber. Nachdem ein Mädchen mit ihrem verklemmten Lehrer schläft, geht ihr größter Wunsch in Erfüllung und ihre Genitalien sind ausgetauscht. Doch der Traum einer heilen Welt, in der sie nicht mehr zu trennen sind, entwickelt sich zu einem Alptraum für alle Beteiligten, an dessen Ende furchtbarerweise jeder etwas lernt. Doch was zwischen Anfang und Ende passiert, ist eine dermaßen verkrampfte, hysterische Verzichtsorgie, dass es kaum auszuhalten ist. Niemand reagiert auf die neue Situation mit auch nur einem kleinen Stück Offenheit. Mit dem neuen Geschlecht ficken? Bloß nicht! Das wär ja nur eine aufregende, neue Erfahrung, die niemand sonst haben kann. Vielleicht auch die Lösung zur Rückverwandlung. Auf die Idee scheint niemand zu kommen. Es herrschen geradezu spastische Verhaltenskrämpfe wohin das Auge reicht. Da wird sich in Schränken versteckt, Kommunikation eingestellt, getrotzt und ignoriert. Sensible Gender- und Identitätsthemen werden durch den Kakao gezogen und von den Akteuren mit Unwillen und Unfähigkeit beantwortet. Die vorgetragene Lethargie ist unerträglich. Wer das ansehen kann, ohne dass sich dabei Gewaltphantasien (Schütteln, Schlagen) gegenüber den Beteiligten entwickeln, kann sich eines dicken Fells loben. Alle anderen bekommen eine Operation am offenen Herzen, denn irgendwann bleibt einem nur noch die Rettung in die Selbstreflexion und die naheliegenste Frage lautet: „Warum kann ich mir diese beschämenden Handlungen der Hauptdarsteller nicht passiv oder entspannt anschauen?“, und wenn diese Frage erst einmal im Raum steht, dann sitzt man wirklich in der Bredouille. Eine seltsame (Teenager-) (ich kann es in diesem Zusammenhang kaum aussprechen) Komödie, von der nur abzuraten ist, außer der Blick in den Spiegel hat leider lange nicht mehr geschockt.

Die glorreichen Sieben

Desweiteren gab es sieben Filme, welche eine Fest für die Augen waren. Filme voll Dreck, Glorie und Gefühl. (Die folgende Aufreihung ist rein chronologisch nach Sichtungszeitpunkt geordnet und entspricht keiner Rangordnung.)

Dollhouse (IRL 2012)

Dollhouse (IRL 2012)

Kirsten Sheridans Film ist vor allem eins: wild. Eine Gruppe Jugendlicher bricht in ein Haus ein, um dort etwas Spaß mit fremdem Eigentum zu haben. Folglich geht jede Menge kaputt, besonders nachdem sich herausstellt, dass es das Elternhaus einer der Beteiligten ist. Doch das Chaos der Zerstörungswut ist nichts gegen die ungehemmte Inszenierung und das ausgelassene Spiel mit prätentiösen Gesten und Wendungen, die dermaßen daneben sind, dass es einen höllischen Spaß macht. Kein Gedanke scheint an mögliche Kritikpunkte verschwendet. Es wird einfach nur rausgelassen. Nach Dollhouse fällt es vielleicht schwer, über das eben Gesehene klüger zu sein, doch das ist egal, weil … Klügersein uninteressant ist, wenn es um solch ein rätselhafte, tolldreisten Narretei geht.

Barbara (D 2012)

Barbara (D 2012)

Vor allem kann Christian Petzold zu der Entscheidung gratuliert werden, dass er nicht mehr digital filmen möchte. Satt und warm ist Barbara wie noch kein Film, den ich von ihm gesehen habe, und es steht im extrem gut. Neben der strengen Ruhe der Erzählung findet sich in den Bildern eine Teilnahme, die ab und zu etwas manierlich daherkommt (der bedrohlich wehende Wind in den Büschen und Bäumen an denen Barbara mit dem Fahrrad vorbei fährt, die Charakterisierung der Figuren über Bücher, dass fast etwas Godard durch den Film weht usf.), aber gerade dadurch eine menschliche Note bekommt, die zum Beispiel in „Wolfsburg“ völlig fehlte (und in der Klarheit der digitalen Bildern von „Jerichow“ fast übersehen werden konnte).

Bugis Street Redux (SGP/HK 1995/2011)

Bugis Street Redux (SGP/HK 1995/2011)

Die 16-jährige Lian (Hiep Thi Li) wird Rezeptionistin im Sin Sin Hotel, das von sich größtenteils prostituierenden Transsexuellen bewohnt wird. Bei der Berlinale kann sowas schnell in verstockten Toleranzbelehrungen enden. Yonfans Film ist aber betörendes Coming-of-age, wie es Spaß macht: überladen, komplett schwülstig, hysterisch, und voller zarter Empfindsamkeit. Zudem gibt sich der Bugis Street Redux keine Mühe, seine Energie auf stilistische Konsistenz oder Strenge zu verschwenden. Was passieren muss, passiert einfach, so wie es gerade sein muss. Impressionistische Details, Doku-Elemente, alles kommt zu seiner Zeit, wenn es als eine gute Idee erscheint. Das Ergebnis ist Offenheit und Wärme, die sich ganz auf die Figuren konzentrieren.

Prílis mladá noc (CZ/SLO 2012)

Prílis mladá noc (CZ/SLO 2012)

Auf Englisch: A Night to Young, hätte aber auch „Games Without Frontiers” heißen können, denn jeder spielt hier mit dem Übertreten von Grenzen … die einen mit den eigenen, die anderen mit denen der anderen. Niemand fühlt sich dabei wohl, aber vor den anderen zurückstecken, wäre zu demütigend. Da ist die junge Lehrerin Katerina, die von ihrem Freund David enttäuscht wurde und ihn zur Neujahrsfeier provozieren möchte, indem sie zwei 12-jährige Jungen zum nächtlichen Umtrunk einlädt. Beide sind selbst sauer, da sie Sylvester zu Hause bleiben mussten. David selbst ist mit der Beziehung nicht mehr glücklich und versucht Katerina an seinen Freund Stephan abzutreten. Alle fünf Beteiligten sind verletzt worden. Alle fünf reagieren mit Trotz und wollen jemanden verletzten und fordern sich heraus, ohne zu wissen was sie machen. Doch auch wenn der Abend und der Film immer an der Grenze zur Eskalation tanzt, bleibt er immer seiner ruhigen, melancholischen Art treu. A Night to Young scheut jeden Sensationalismus. Stattdessen wird der unaufgeregte Blick auf verletzte Seelen im Zwielicht einer nächtlichen Wohnung geboten.

Haywire (USA 2011)

Haywire (USA 2011)

Der nächste Hit von Steven Soderbergh. Ich wurde mit ihm bisher nicht warm. Doch dann sah ich Contagion. Vielleicht hab ich nun einen Zugang zu seinem Werk gefunden, vielleicht sind es aber nur diese beiden, welche diesen faszinierenden Spagat schaffen, dass sie trotz der formal strengen Inszenierung nicht in Kälte verfallen. Da wo Contagion wie die mathematische, elliptische Untersuchung von menschlichem Verhalten war, da ist Haywire pure Form. Ein Actionfilm dessen Plot keine Besonderheiten bereit hält. Auftragskillerin Mallory Kane wird von ihren Auftraggebern verraten und gejagt, doch sie dreht den Spieß um. So abgelutscht die Geschichte, so spannend und lebendig die Form. Der Film selbst ist es, der atmet. Ruhig und elegant folgt er den Figuren, ohne dass diese an Leben gewinnen würden. Hauptdarstellerin Gina Garano spricht passenderweise wie ein Roboter. Doch wie es passiert, was im Grunde so leblos ist, ist atemberaubend (schön). Komplett entschlackt und auf das Wesentlichste reduziert zelebriert Haywire Bewegungen, Schnitte und Bilder und findet so eine eigene/eigenartige Form von Lebendigkeit.

Kino to shita no aida (J 1954)

Kino to shita no aida (J 1954)

Nicht nur das die Berlinale dieses Jahr die Lebendigkeit gelernt hat, sie lehrt sie auch. Was letztes Jahr mit Minoru Shibuya angefangen wurde, setzt das Forum dieses Jahr mit Kawashima Yuzo fort. Die japanische Filmgeschichte vor der neuen Welle und vor allem das Gendaigeki (kontemporäre Dramen) scheint beherrscht durch Teutonen und gefühlsbetonte Autisten (formal strenge Regisseure, die wissen, was sie tun – Ozu, Mizoguchi, Naruse usf.). Kino to shita no aida (Between Yesterday and Tomorrow) zeigt aber einen großen Wilden (im Vergleich zu seiner Zeit – in einer Welt in der etwas wie Troma bald seinen 40. Geburtstag feiern kann und Filme wie „Ghost Rider: The Spirit of Vengeance” durch die Kino ziehen, da muss zumindest das groß gestrichen werden) auf einem Höhepunkt. Dringlichkeit und fehlende Perfektion bestimmen dieses Melodram über eine aufbrechende Gesellschaft, in der Frauen Affären haben, ihr Leben bestimmen wollen und können und ein getriebener Mann sein geregeltes Leben verlässt, um eine Fluggesellschaft zu gründen und etwas zu erleben. Hysterisch. Wunderschön. Packend (an der Kehle, am Magen).

L’âge atomique (F 2012)

L’âge atomique (F 2012)

Es geht nicht um Atomkraft und trotzdem scheint hier alles radioaktiv. Die Musik. Die Farben. Das Verhalten dieser überheblichen Klugscheißer, die einen Abschluss in prätentiösem Dauerquatschen haben und natürlich die Hauptdarsteller sind. Die nach Paris fahren, um Party zu machen. Dass alles schief geht, tut dabei nichts zur Sache. Verloren sind die beiden Hipster aus der Vorstadt schon beim Aufbruch. Sie torkeln durch die Nacht und wissen nichts mit sich und ihrem Leben anzufangen. Aber im Grunde wollen sie das auch gar nicht. Glücklicherweise weiß die Atmosphäre dieser verstrahlten Nacht mit ihren verstrahlten Farben zu verhindern, dass L’âge atomique auf das Niveau einer prätentiösen Nabelschau abgleitet. Vor allem weil Regisseurin Héléna Klotz auch nicht weiß, was sie will, außer diese Trümmer zu durchstöbern. Zu gleichen Teilen Claude Berri, aufgeräumter Lynch und Lady Gaga. Luftig und zart der Blick auf die Menschen, beklemmend die Bilder und verschroben die Geschichte.

The Good, the Bad & the Ugly

Zum Schluss noch der ganze Rest. Aufgeteilt in die guten (gut gemacht und eigentlich ist auch nichts an ihnen auszusetzen, außer dass sie vielleicht manchmal zu glatt sind), die schlechten (missfallen von erträglich bis himmelherrgottnochmal) und die dreckigen Filme (aufregend). Sortiert nach Gefallen, d.h. je höher sie stehen, desto besser waren sie.

Blondie

The Connection (USA 1962) – Jazzmusiker und andere Junkies warten in einer Wohnung auf die Drogen-Connection. Shirley Clarkes liebevolle Parodie auf das Cinema vérité.

Hemel (NL/E 2012) – Hemel ist promiskuitiv. Schlaglichter auf einer Spurensuche.

Iron Sky (FIN/D/AUS 2012) – Der ungelenk gewollte Versuch einen Trash-Film zu machen, wird zum Glück schnell zu Gunsten einer satirischen Komödie über den Haufen geworfen.

Ang Babae sa Septic Tank (RP 2011) – Herrlich alberner Film über die Klischees, die vom Kino der dritten Welt im Westen erwartet werden.

Ornette: Made in America (USA 1985) – Shirley Clarkes letzter Film. Eine Doku über Ornette Coleman. So wild geschnitten wie ein Free Jazz-Solo.

Hot boy noi loan – cau chuyen ve thang cuoi, co gai diem va con vit (VN 2011) – Heiße Jungs und eine wunderschöne Szene mit einer Ente.

Was bleibt (D 2012) – Großteils dröge Familienbefindlichkeitsgeschichte, die sich mit einem tollen Ende rettet.

Die Vermissten (D 2012) – Clash of Generations. Ein Krimi, der sich zusehends in ein surreales Gesellschaftsportrait wandelt.

What is Love (A 2012) – Doku über diverse Menschen und ihr Verhältnis zur Liebe. Streng und extrem abhängig von der Qualität der Protagonisten. Die interessanten Exemplaren sind zum Glück in der Überzahl, wenn auch knapp.

Angel Eyes

Puthisen Neang Konrey (K 1968) – Ein anfangs toller, wilder, ungehemmter Film, der in einem unfassbar öden zweiten Hälfte zu viel verspielt.

Rwanyje baschmaki (UdSSR 1934) – Fades Kinder-Varieté über den Klassenkampf in den 30ern.

Captive (F/RP/D/GB 2012) – Weltpolitik auf der Berlinale, da gibt es nichts zu lachen. Das ist alles ernst und so gewollt. Wenigstens mit einem Phönix.

Miss Mend 2 & 3 (UdSSR 1926) – Ermüdender stummer Agententhriller mit einigen guten Ideen, aber zu viel Aktion ohne Gehalt.

Tiens moi droite (F 2012) – Die Pointe dieses Essays ist, dass jeder Mensch seinen Beutel zu tragen hat und man nicht der einzige mit Problemen ist … wow.

Tabu (P/D/BR/F 2012) – Blutleere Mischung aus Aki Kaurismäki, Wes Anderson und Guy Maddin.

Dictado (E 2012) – Spannung? Atmosphäre? Irgendeine Form von Kreativität? Fehlanzeige.

Cherry (USA 2012) – Kaum durchzustehen.

Friends after 3.11 (J 2011) – Letztes Jahr sorgte Iwai Shunji mit „Vampire“ für das Highlight. Dieses Jahr redet er auf Forenniveau mit Bekannten über Atomkraft. Fucked up.

Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez

Das Ende von St. Petersburg (UdSSR 1927) – Wild. Wild. Wild.

Dom na Trubnoi (UdSSR 1928) – Was für ein Aufgebot an Ideen!?! Boris Barnets erste Großtat.

Paziraie Sadeh (IR 2012) – Eine Geld verteilende Berg-und-Tal-Fahrt um Teheran, mal witzig, mal anstrengend, mal beklemmend. Und plötzlich scheint die Apokalypse gekommen. Kiarostami in durchgeknallt.

Ledolom (UdSSR 1931) – Wunderschöner, leidenschaftlicher Propagandafilm von Boris Barnet.

Suzaki Paradaisu: Akashingo (J 1956) – Ausgestoßene zwischen den Welten. Kawashima Yuzos Melodram über mehrere Leben am Rande eines Rotlichtviertels.

Gegen Morgen (D 2011) – Schmutzig. Eklektisch. Toll.

Avalon (S 2011) – Zu verkrampft um gut zu sein. Zu stimmungsvoll um schlecht zu sein. Toll missraten.

Swoon (USA 1992) – Hemmungsloser Quatsch, der sich für Kunst hält. Im nächsten Jahr hoffentlich mehr davon.

*Wem das Spanisch vorkommt, der braucht sich nicht wundern. Schangel-Shuttle (eine Reihe schangliger Filme) und Schlock (verkopfter, gescheitereter Trash???) sind Begriffe von der Eskalierende-Träume-Posse, die ich besuchen durfte (dazu später mehr). Definitionen werden möglicherweise nachgereicht. Wer es nicht aushält und genau wissen möchte, der lese entweder zwei Tage hier und bekommt ein Gefühl dafür oder gibt sich mit minderwertigen Definitionen zufrieden: Schlock & Schangel.

Kontrapunkt: Schilf – Als Komparse am Set in Jena

Es war 09.30 Uhr, als ich mich auf dem Holzweg befand. Nicht im übertragenen Sinne des Wortes, sondern auf der gleichnamigen Straße vom Ziegenhainer Tal Richtung Wanderparkplatz Fuchsturm. Ein steiler Anstieg, der mich am Morgen des 12. Mai 2011 ins Schwitzen brachte. Es war ein Tag eines ganzen Monats Dreharbeiten, die das Team von Schilf in Jena und Umgebung filmten – und ich war mittendrin. Im botanischen Garten wurden Tage zuvor schon Aufnahmen gemacht, in der kleinen Raucherkneipe „Quirinus“ und, bei einem Film um zwei Physiker kaum verwunderlich, in verschiedenen Räumlichkeiten und Hörsälen der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Insgesamt vier Mal war ich mit dabei – als Komparse.

Lange stieg ich hinauf, bis ich auf Beteiligte eines Filmteams traf. Beleuchter, die gerade metergroße, faltbare Lampenschirme zwischen allerlei Geäst im Wald platzierten, Fahrer und Co. schickten mich zur „Basis“, den Wanderparkplatz. Meine Rolle war an diesem Tag die eines Polizisten der Spurensicherung und ich sollte mit einem „Kollegen“ ein Fahrrad von einem Abhang auf die Straße hieven und dann in einen VW Caddy packen. Die Schauspieler Bernhard Conrad und Sandra Borgmann spielten Ermittler, die nach einem Fahrradunfall gerade einen Tatort sichern und den heranfahrenden Physikprofessor Mark Waschke verdächtig beäugen (Foto – bereitgestellt vom X-Verleih). Ich tat meine Arbeit freilich im Hintergrund, unauffällig und stumm und bin für den Zuschauer im Kino hinterher kaum zu erkennen. Wenn ein Komparse Glück hat, darf er für wenige Sekunden sichtbar durchs Bild huschen (wie ich beim Dreh einige Tage später in einem zur Polizeistation umdekorierten Gebäude in Weimar).

Knapp vier Stunden dauerten diese Aufnahmen und jedes Mal hieß es „Danke!“, wenn der Take zuende gedreht war und „Bitte!“, wenn es wieder vom Anfang losging. An diesem Drehtag wurden nur wenige Komparsen gebraucht, insgesamt nicht mehr als zehn. Drei von ihnen waren echte Polizisten, die über eine darauf spezialisierte Agentur gebucht wurden. Die Gesetzeshüter reisten aus Berlin an und brachten Lederjacken mit Abzeichen, die Overalls der Spurensicherung, Polizeiautos mit Magnetlettern des Schriftzugs und einem abnehmbaren Sirenenaufbau gleich mit. Ihr Einsatz beim Film ist dabei eine willkommene Abwechslung zum Dienst auf der Wache und zuletzt waren sie in einer ZDF-Krimiserie zu sehen. Dort wurde freilich schneller gedreht, Szenen wären schneller im Kasten, versicherte mir einer von ihnen zunehmend genervt, als wieder einmal Warten angesagt war – die grundsätzliche „Tätigkeit“ eines Komparsen.

Umbaupausen waren auch dabei, will die Szenerie doch aus mehreren Blickwinkeln aufgenommen werden, damit Regisseurin Claudia Lehmann und Schnittmeister Nikolai Hartmann sich später die beste davon aussuchen können. Und so wurde einmal aus einem heran fahrenden Auto heraus gefilmt, von oben hinab aufs Auto, einmal stand die Kamera unmittelbar vor Bernhard Konrad und Sandra Borgmann. Immer wieder wurde die Szene, die im fertigen Film nur wenige Sekunden ausmacht, wiederholt.

Immer wieder wurden die Komparsen „auf Anfang“ gestellt, mussten spielen oder hatten Pausen, wenn sie nicht im Bildausschnitt auftauchen sollten. Aufgrund von warmen Temperaturen schwitzte ich im Overall zusehends und sehnte das Ende herbei, weil auch das aus Obst und Plätzchen und Keksen bestehende Catering auf einer provisorischen Bierzeltgarnitur nahe dem Set irgendwann keinen Reiz mehr auf mich ausübte. Gegen 15.30 Uhr war dann alles im Kasten und es ging verspätet in die Mittagspause – ohne Zwischenfälle. Andere Komparsen beim Dreh am Weimarer Hauptbahnhof (Foto) hatten da weniger Glück, schlossen sich die Zugtüren doch schneller als erwartet. Nächster Halt: Leipzig – ohne Fahrkarte.

Eine anstrengende, aber auch interessante Erfahrung war es, mal bei einem Film mitzuwirken. Aber es hat trotz aller Anstrengungen und allen Wartens Spaß gemacht. Als ich nach Hause ging, drehte das Filmteam fleißig weiter. Spätestens dann war ich froh, „nur Komparse“ gewesen zu sein.

Dieser Artikel ist in einer leicht geänderten Version zuerst im Lokalteil Jena der Ostthüringer Zeitung OTZ erschienen. “Schilf” läuft seit Donnerstag, den 08. März bundesweit im Kino.

Kurtz & Knapp: Young Adult, Verblendung & Ghost Rider 2

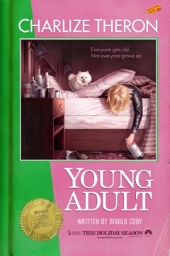

Young Adult (USA 2011)

Wenn einem Frank Capra nicht besonders liegt, dann müssen die Filme von Jason Reitman wie die schale, weil abgestandene und noch dazu schwarz gebrannte Kopie eines mittelmäßigen Schnapses vorkommen. Gab es in Thank You for Smoking zumindest noch einen Ansatz von eigensinnigem Biss zu spüren, versandeten Juno und Up in the Air in der so gar nicht schmerzenden Durchschnittlichkeit. Mit seinem neuen Diablo Cody-Projekt Young Adult macht Jason Reitman auf halber Strecke kehrt, um kurz vor Schluss doch noch in den kreativen Sonnenuntergang zu lenken. Charlize Theron spielt sich die Seele aus dem Leib, ohne dass sie einem diese Tatsache zwei Stunden auf die Nase bindet. Vielleicht hat die Schauspielerin des Jahres 2012™ deswegen keine Oscar-Nominierung bekommen. Wie ihre vom gewöhnlichen Leben gebeutelte Kinderbuchautorin mit dem Alkohol- und Schimpfwortproblem wider besseren Wissens versucht, ihre mittlerweile verheiratete Jugendliebe für sich zu gewinnen, gehört zu den tragischsten Selbsterfahrungstrips, die einem dieses Jahr abseits Dschungelcamp’scher Erniedrigungen unter die Augen kommen werden. Und das ist kein willkürlich gewählter Vergleich. Der beste Reitman bisher und ein Film zum Wiedererkennen.

Verblendung (USA/UK/S/D 2011)

Von der positiven Überraschung ob der niedrigen Erwartungen hin zur negativen Überraschung trotz der niedrigen Erwartungen. Ich mag David Fincher. Sehr. Das liegt vor allem an “Sieben” und “Zodiac” und The Social Network. Der Rest ist Hit & Miss, für jedes straighte Genre-Werk wie “Panic Room” gibt’s eine überkandidelte Egotour á la “Benjamin Button”. Aber selbst in seinen enttäuschendsten Momenten hat David Fincher für gewöhnlich etwas zu zeigen und wenn es nur seine elegante filmische Erzählweise ist, der im zeitgenössischen amerikanischen Mainstreamkino niemand das Wasser reichen kann. Verblendung jedoch wirkt wie die gelangweilte Auftragsarbeit eines satten Regisseurs, der seinem Vertrag mit Sony nachommen muss. Viel wurde über die mainstreamtaugliche Lisbeth Salander-Interpretation geschrieben, doch auch ohne die aufgestülpte Beziehung zu Mikael Blomkvist (Daniel Craig) hätte Lisbeth, pardon, Rooney [Mara] dank ihres seltsam gestelzten Dialekts deplatziert gewirkt. Die Vorhersehbarkeit der Story nagte schon an der Kinotauglichkeit der schwedischen Verfilmung, bei Fincher schlägt sie umso mehr ein. Trotz der vielversprechenden Kombination Hacker- meets Serienkillerfilm gleicht das Feelbadmovie dem solala-Aufsatz eines Spitzenschülers. In seinen Einzelteilen stilistisch schön zu lesen, insgesamt aber verschenktes Potenzial. Hoffen wir, dass der nächste wieder ein Hit ist.

Ghost Rider 2 – Spirit of Vengeance (USA/UAE 2011)

… and now for something completely fucking different! Neveldine/Taylor in ihrer ersten Mainstream-Franchise. Was daraus werden würde, war imVorfeld weniger unklar als die Frage, wie weit sie ihren Stil im Mantel einer Comic-Verfilmung überhaupt erhalten. Die Antwort: Ein bisschen mehr Neveldine/Taylor, ein bisschen weniger Plotitis, hätten Ghost Rider 2 in den notwendigen Adrenalinstoß mitten ins Herz eines Genres verwandelt, das es sich größtenteils in maximal selbstironischer Langeweile gemütlich gemacht hat. Tatsächlich ist Ghost Rider 2 “nur” ein Multiplex-B-Movie, das in der Mitte kräftig durchhängt, wenn der Zwang der Erzählung wie eine schwere Kette an den Bildern hängt. Davor und mit Abstrichen auch danach drehen Neveldine/Taylor dafür ordentlich auf, lassen den Rider (Nicolas Cage) einen riesigen entflammten Schaufelbagger reiten, seinen Kumpel (Idris Elba) in Zeitlupe von einer Klippe stürzen und jagen mit ihren Kameras über die menschenleeren Landstraßen Osteuropas. Der eigentliche Schauwert des Films ist naturgemäß Nicolas Cage, der in den Händen der beiden Extrem-Filmer die Gewöhnlichkeit des Begriffs Overacting transzendiert und neue Höhen erklimmt, wenn es um die Verschmelzung von Rolle und Star Persona geht. Eine Szene, in der sich Johnny Blaze gefühlte zehn Minuten in einem Schwebezustand der Verwandlung in den Rider befindet, wird so erbarmungslos stur verfolgt, dass allein Cages Spiel genügt, um die Verwandlung physisch, quälend, im Sitz windend, spürbar zu machen.

Sex als Erhaltungsakt – Shame (USA 2011)

Brandon Sullivan (Michael Fassbender) ist ein Yuppie, wie aus dem Stereotypenhandbuch entsprungen. Er ist elegant, wortgewandt und erfolgreich, innerlich natürlich völlig leer und seine Gefühle hält er im hintersten Keller seiner Selbst unter Verschluss. Die Unterschiede zu Patrick Bateman (American Psycho) sind im Grunde marginal. Nur was dem einen das Morden/die Gewaltphantasien sind, ist dem anderen der Sex. Pervertiert durch ihr seelisches Vakuum externalisiert der eine seine Selbstverstümmelung, während der andere etwas sucht, das ihn ausfüllt, das ihm sein aalglattes Sein erträglich macht, welches nur vom knallharten Kampf um anonymen Erfolg bestimmt ist. Und wenn Brandon Sullivans Handlungen etwas deutlich machen, dann dass er jede Menge zu füllen hat.

Mit Shame möchte uns Regisseur und Drehbuchautor Steve McQueen (letzteres mit Abi Morgan) nun nicht weniger als ein erschöpfendes Psychogramm dieser inneren Leere bieten. Er zeigt die wunderschöne Fassade des erfolgreichen Geschäftsmannes, nur um sie ruhig und mitfühlend zu demontieren. Er zeigt seine Hauptfigur beim Wichsen unter der Dusche, beim Sex mit Prostituierten und mit Gelegenheitsbekanntschaften sowie seine von Pornos überquellenden Computer. Er zeigt die Scham, welche Brandon dazu bringt, seine letzte Regung von Menschlichkeit (den Sex) hinter Lügen und Geheimniskrämerei zu verstecken. Mit strengen und unerbittlichen Blick schaut McQueen auf die Geschehnisse und zeigt einen Menschen, der nicht mehr möchte als menschliche Wärme, der sie aber nicht zulassen kann, da die mit ihr entstehenden Gefühle ihm Angst machen. Denn sie bringen Verwundbarkeit, Schwächen und Fehler mit sich. Nichts was in sein verbissen errichtetes Selbstbild von überheblicher Perfektion passt. So bleibt ihm nichts als ein unbefriedigendes Substitut.

Mit Shame möchte uns Regisseur und Drehbuchautor Steve McQueen (letzteres mit Abi Morgan) nun nicht weniger als ein erschöpfendes Psychogramm dieser inneren Leere bieten. Er zeigt die wunderschöne Fassade des erfolgreichen Geschäftsmannes, nur um sie ruhig und mitfühlend zu demontieren. Er zeigt seine Hauptfigur beim Wichsen unter der Dusche, beim Sex mit Prostituierten und mit Gelegenheitsbekanntschaften sowie seine von Pornos überquellenden Computer. Er zeigt die Scham, welche Brandon dazu bringt, seine letzte Regung von Menschlichkeit (den Sex) hinter Lügen und Geheimniskrämerei zu verstecken. Mit strengen und unerbittlichen Blick schaut McQueen auf die Geschehnisse und zeigt einen Menschen, der nicht mehr möchte als menschliche Wärme, der sie aber nicht zulassen kann, da die mit ihr entstehenden Gefühle ihm Angst machen. Denn sie bringen Verwundbarkeit, Schwächen und Fehler mit sich. Nichts was in sein verbissen errichtetes Selbstbild von überheblicher Perfektion passt. So bleibt ihm nichts als ein unbefriedigendes Substitut.

Mit welcher Kraft Michael Fassbender diese Figur mit Leben füllt, ist gelinde gesagt furchteinflößend. Seine Präsenz drückt jede andere Figur in den Hintergrund. Und genau das ist es, was Shame davor rettet, an seinem manierlichen und verkrampften Konzept zugrunde zu gehen. Denn anders als in Hunger, möchte Steve McQueen nicht einfach die Geschichte eines Mannes erzählen, sondern er möchte seine Hauptfigur von allen Seiten ausleuchten. Folglich ähnelt das Geschehen mehr einer Experimentierstation. Alle auftretenden Figuren scheinen keine andere Existenzberechtigung zu haben, außer eben Katalysatoren für Brandons Charakterisierung zu sein. Selbst seine Schwester, die wichtigste Nebenfigur, bleibt blass und schablonenhaft, obwohl sie von der wunderbaren Carey Mulligan gespielt wird. Keine ihrer Handlungen dient dazu, ihr Konturen zu geben, sie sollen nur die ihres Bruders vertiefen. Sie, die völlig von ihren Gefühlen bestimmt ist, zieht bei ihm ein, damit zu sehen ist, wie er auf Emotionen und Nähe reagiert. Sie erwischt ihn unter der Dusche, damit zu sehen ist, wie er auf Enttarnung reagiert, wie er wegen etwas scheinbar so lapidaren völlig von seiner Wut übermannt wird. Sie ist wenig erfolgreich und rastlos, damit zu sehen ist, wie herablassend er darauf reagiert und wie verbissen er seinem Erfolg alles andere opfert. Jede schwächere Darstellung eines Hauptdarstellers würde diese aufgedonnerte Kleinlichkeit in seiner Lächerlichkeit schmerzlich bemerkbar machen. Das Shame trotzdem mitzureißen vermag, liegt einzig und allein an Michael Fassbender. Alleine mit seinen Augen gibt er dem langsamen Abgleiten, der unaufhaltsamen Dekonstruktion der einzig lebendigen Person im Film eine beeindruckende Gegenwart, die alle anderen Schwächen fast vergessen macht.